Qu'est-ce qu'une zone de partage ?

Faits intéressants

Introduction

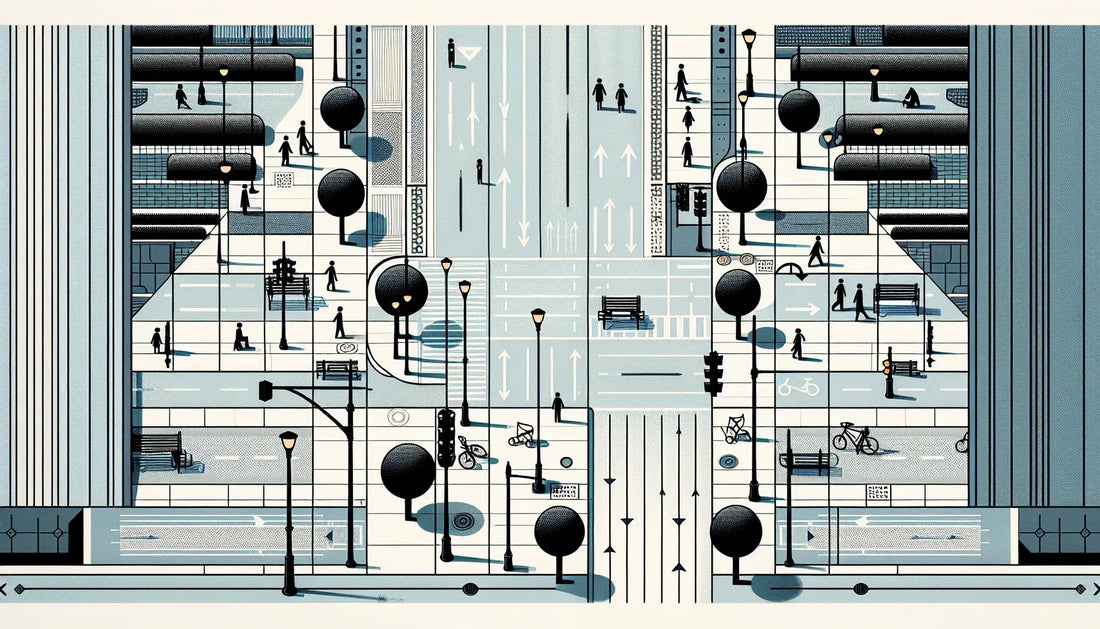

Qu'est-ce qu'une zone de partage ? Ces mots évoquent souvent une idée simple, mais profonde : un espace où la route n’est plus l’apanage d’un seul, mais un terrain commun où tous, piétons, cyclistes, automobilistes, cohabitent dans un équilibre fragile et pourtant essentiel. Imaginez une ville où les trottoirs débordent doucement sur la chaussée, où les vélos glissent sans crainte parmi les voitures, où les pas des enfants croisent ceux des adultes sans que la peur prenne le dessus. C’est précisément ce à quoi sert une zone de partage.

Une Nouvelle Vision de la Mobilité Urbaine

La zone de partage est un concept de plus en plus valorisé en matière de mobilité urbaine. Elle s’inscrit dans une logique visant à redéfinir notre rapport à la route, traditionnellement vue comme un espace de domination des véhicules motorisés. En créant des espaces où la priorité n’est plus donnée par défaut aux voitures, on encourage une circulation apaisée, modérée, respectueuse de la diversité des usagers. Cette idée peut sembler simple sur papier, mais elle demande un véritable changement de posture, de pédagogie, et parfois même d’aménagement. En outre, l'ajout d'une plaque de rue moderne dans une zone de partage peut accentuer cette vision. Non seulement elle ajoute une touche moderne et esthétique, mais elle s'aligne également sur les valeurs de respect et de sécurité essentielles à ces espaces urbains équilibrés.

Principes Fondamentaux

Les fondements de la zone de partage reposent sur plusieurs piliers. D’abord, il s’agit d’une invitation à ralentir. La vitesse y est basse, souvent limitée à 20 km/h, afin d’assurer la sécurité de tous. Ce modeste chiffre fait toute la différence : à cette vitesse, la probabilité d’accident grave chute considérablement, et les échanges entre usagers deviennent plus fluides, moins agressifs. Un piéton peut traverser presque sans crainte, un cycliste n’est pas coincé entre deux voitures pressées. Le promeneur, l’habitant, le commerçant du quartier retrouvent alors le plaisir de déambuler, de s’arrêter, de renouer avec la ville autrement.

Ensuite, la zone de partage invite à un partage visible, tangible, inscrit dans l’environnement urbain. Contrairement à une route classique, où les lignes blanches strictes et le marquage rigide prédominent, la zone de partage peut s’apparenter à une grande aire commune. Les aménagements y sont chaleureux : pavés, mobilier urbain, plantations, signalétiques douces. Tout cela pour inciter à la vigilance, au respect mutuel, sans l’imposition brutale d’une règle autoritaire difficile à appliquer.

Pourquoi les zones de partage sont-elles comparées à une danse urbaine ?

Les zones de partage sont souvent comparées à une danse urbaine en raison de la manière harmonieuse et synchronisée dont différents usagers de la route doivent coexister. Comme dans une danse, chaque participant doit être conscient de son environnement et des mouvements des autres. Il s'agit d'une chorégraphie où piétons, cyclistes et automobilistes doivent 'danser' ensemble, avançant avec respect et attention pour éviter les collisions. Cette comparaison souligne la fluidité et l'équilibre nécessaires, favorisant ainsi un environnement urbain plus sûr et convivial.

De plus, l'esthétique urbaine influencée par l'architecture moderne trouve sa place ici. Grâce à l'introduction d'éléments tels qu'une plaque de rue moderne, les zones de partage atteignent une harmonie entre fonctionnalité et beauté.

Légalisation et Évolution

De fait, la législation accompagne désormais cette évolution. En Europe notamment, plusieurs villes adoptent des dispositifs législatifs favorisant la création et le développement des zones de partage. Elles s'inscrivent souvent dans les politiques globales de sécurité routière et de transition écologique, en encourageant les mobilités douces. La réduction du bruit, la diminution des gaz polluants, l’amélioration du cadre de vie, la facilitation des déplacements à pied ou à vélo trouvent ainsi un terrain favorable. La zone de partage devient une réponse concrète, visible, à ces enjeux d’avenir.

Comparaison avec la Circulation Alternée

Mais qu’en est-il des différences entre zone de partage et autres dispositifs routiers ? Beaucoup confondent parfois zone de partage et panneau de circulation alternée. Pourtant, la nature, l’usage, et l’objectif de ces deux concepts s’opposent assez nettement. Un article intéressant 1" href="https://codedelaroute.io/blog/panneau-circulation-alternee/">explique en détail les panneaux utilisés pour la circulation alternée notamment lors de travaux routiers temporaires.

La circulation alternée est une mesure temporaire et très réglementée. Elle intervient généralement dans des contextes de contraintes ponctuelles, par exemple sur une route rétrécie à cause de travaux ou lors de pics de pollution routière. Ce panneau contraint les usagers à une alternance stricte : un sens de circulation est prioritaire pendant un temps déterminé, puis c’est l’autre sens qui prend la main. Pour plus de détails, il est possible de consulter ces informations sur le panneau temporaire de circulation alternée.

À la différence de cette approche binaire et séquentielle, la zone de partage est un espace permanent, conçu pour l’égalité en continu. Elle invite tous les usagers à circuler ensemble. Plutôt qu’une alternance mesurée par des feux ou un système de codification, elle repose sur le respect, la prudence commune, la souplesse. Ce n’est plus un jeu de tour à tour, mais une coexistence harmonieuse.

Cohabitation et Répercussions Sociales

Il est fascinant de constater à quel point la notion de partage dépasse ici la simple coexistence spatiale. Elle touche à la psychologie des villes, à la manière dont les gens appréhendent leur environnement quotidien. Lorsque le code de la route instaure la zone de partage, il ne s’agit pas seulement de tracer des lignes sur l’asphalte, mais d’impliquer une transformation de la conscience collective autour de la mobilité. Les habitants — qu’ils soient conducteurs ou non — apprennent à s’oublier un peu, à ralentir leur course individuelle au profit d’une dynamique de groupe, respectueuse et plus humaine.

Sur le terrain, ce changement s’accompagne souvent d’initiatives pédagogiques. Les municipalités proposent des campagnes de sensibilisation, distribuent des brochures, organisent des ateliers pour expliquer la philosophie de ces espaces. Car, au fond, quoi de plus compliqué à accepter que de partager un lieu où, pendant longtemps, la voiture avait seul le contrôle ? C’est un peu comme apprendre à danser à plusieurs, en rythme, sans écraser le pied de son partenaire. La zone de partage invite ainsi à une nouvelle chorégraphie urbaine, plus douce, plus généreuse.

Exemples Concrets et Impacts Locaux

Dans la pratique, certains exemples de zones de partage offrent de beaux enseignements. En Suisse, par exemple, cette notion est très développée et intégrée dans la réglementation des « rues de rencontre ». Ces rues imposent la priorité aux piétons et limitent la vitesse maximale à 20 km/h, créant un environnement où le temps semble ralentir. Ce modèle s’exporte peu à peu dans diverses métropoles françaises, faisant de quartiers entiers des oasis apaisés au milieu de l’effervescence urbaine.

Au-delà de la sécurité, la zone de partage a aussi un impact social tangible. Elle favorise les rencontres, les échanges, le lien social. Les habitants se réapproprient leurs rues, les terrasses des cafés s’installent plus librement, les enfants jouent en toute sécurité. Cette redéfinition des espaces publics marque une révolution douce, mais profonde, dans la manière de vivre la ville. Elle démontre que la mobilité urbaine ne se limite pas à l’efficacité fonctionnelle, mais qu’elle construit aussi du lien, du bien-vivre ensemble.

Environnement et Comportements

On peut également considérer la question sous l’angle environnemental. En limitant la vitesse et encourageant les déplacements à pied ou à vélo, la zone de partage contribue à réduire la pollution atmosphérique et sonore. À une époque où les enjeux de qualité de vie en milieu urbain sont cruciaux, ce type d’aménagement montre une voie vers des espaces plus respirables, plus calmes, plus proches de la nature humaine. Quelques exemples de ce type d'initiatives sont également décrits sur la page des blogs de Steelmonks.

Naturellement, la réussite d’une zone de partage dépend aussi des comportements des usagers. Le respect des règles, la vigilance, la courtoisie sont les clés de voûte qui soutiennent cette harmonie fragile. Mais ce respect ne doit pas être imposé uniquement par la contrainte, mais cultivé par la compréhension et l’adhésion. Changer un réflexe de vitesse ou un traitement préférentiel de la route passe par une éducation à la mobilité partagée, présente dès l’enfance. Pour découvrir d'autres produits qui pourraient s'intégrer dans des espaces urbains partagés, consultez notre collection complète.

Perspective Future

Quand on regarde encore plus loin, le concept même de zone de partage s’inscrit dans une vision plus large et ambitieuse : celle d’une ville repensée pour ses habitants, où la place n’est pas seulement laissée aux véhicules motorisés, mais redistribuée au profit d’usages humains, conviviaux et durables. Les défis restent nombreux, notamment face à la pression croissante de la circulation automobile et des habitudes bien ancrées. Pourtant, chaque nouvelle zone dessine un petit espace de liberté et de bienveillance, à la fois paysage urbain et invitation à repenser nos déplacements.

Innovation et Adaptation

Il est intéressant aussi de souligner que la zone de partage joue un rôle dans l’économie locale. En rendant la rue plus conviviale, plus accessible, elle attire des visiteurs, favorise le commerce de proximité, et redonne vie aux quartiers. Les commerçants témoignent souvent d’une augmentation de la fréquentation à pied, d’une ambiance plus détendue favorisant le temps passé en ville. Ainsi, au-delà de la sécurité et de l’environnement, la zone de partage participe aussi à une dynamique économique locale vertueuse.

Conclusion

Modernisez votre quartier

Découvrez MaintenantQuelle est la vitesse maximale dans une zone de partage ?

La vitesse maximale dans une zone de partage est généralement limitée à 20 km/h pour garantir la sécurité de tous les usagers.

Comment une zone de partage améliore-t-elle la qualité de vie urbaine ?

En limitant la vitesse, réduisant la pollution et encourageant les interactions sociales, les zones de partage rendent les villes plus sûres et conviviales.

Quel produit peut améliorer la visibilité dans une zone de partage ?

Un éclairage intelligent renforce la sécurité dans une zone de partage en améliorant la visibilité des piétons et des cyclistes, même de nuit.